2016/06/21

僕たちは生物的・心理的・社会的な存在。

[知識]

僕たちの身体やこころは、神経や遺伝子などの生物的な要因や、文化や経済状況などの社会的な要因の影響を受けています。

また、様々な事象をどう認知するかなどの心理的な要因にも影響を受けています。

さらに、これらの要因は相互に関連しており、影響を受け合います。

そのため、身体やこころの問題について考えるときは、一つの視点に偏らず、生物的・心理的・社会的な視点から捉えることが大切であるといえます。

ここでは、それぞれの視点から見た身体やこころの捉え方や、それぞれの要因が相互に関連する様子について記載していきます。

[目次]

第1章:僕たちの生物的な側面。

僕たちは、生物的な視点から捉えると、免疫系・内分泌系・神経系という三つの相互作用によってコントロールされています。

それによって、外部の環境の変化に適応することができたり、生体の内部環境を安定的に保つことができたりします。

1-1:免疫系について。

免疫系は、「自己」と「非自己」を判別し、「非自己」が「自己」に侵入することがないように、「自己」を守っています。

これは、「自己」と認識されない異物である「非自己」を攻撃する仕組みであり、この機能は白血球の仲間であるリンパ球(主にB細胞とT細胞)が担っています。

例えば、ナチュラルキラー細胞(NK細胞)と呼ばれるリンパ球は、ウィルスに感染した組織や、突然変異によって生じたがん細胞などを溶解することによって、僕たちの身体を守っています。

このNK細胞は、心理ストレスが加わると活性が減少するといわれており、心理的・社会的な要因が、生物的な側面に影響を与えるといえます。

1-2:内分泌系について。

内分泌系は、身体の様々な機能の調節や制御のために、ホルモンを生成して分泌する腺や器官の集まりです。

ホルモンを生成する器官には、視床下部、下垂体、甲状腺、副甲状腺、膵臓、副腎、性腺などがあります。

ホルモンは、血液と共に体内を循環し、特定の組織に一定の変化を与えます。

内分泌系の情報伝達は、後述の神経系と比べるとゆっくりですが、血中にホルモンが残っている間は効果が続きます。

例えば、僕たちがストレスを強く感じたときには、ストレスホルモンであるアドレナリンなどが分泌されます。

このストレスホルモンの作用により、身体を危険から守る準備を始めることができます。

ストレスが解消されるとホルモンの分泌は止まり、身体は元の状態に戻りますが、ストレスが長期にわたる場合は、身体の疲労を感じるようになり、免疫系や神経系にも悪影響を与えることがあります。

1-3:神経系について。

神経系には、神経細胞(ニューロン)とそれを取り囲む神経膠細胞(グリア細胞)の2種類の細胞があり、様々な情報の伝達を行っています。

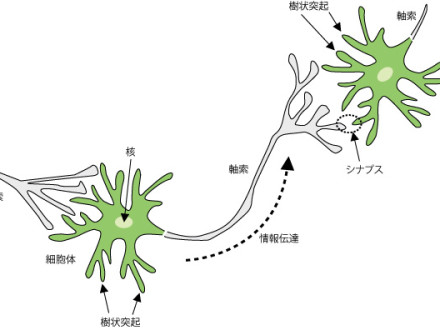

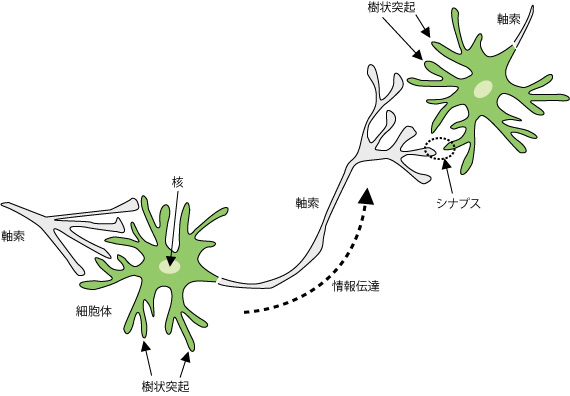

また、神経細胞は、樹状突起、細胞体、軸索の3つの部分から構成されています。軸索は情報を送信する側で、樹状突起は情報を受信する側です。(図1)

(図1:神経細胞の構造)

ニューロンとニューロンのつなぎ目をシナプスと呼び、ここにはシナプス間隙という隙間があります。

神経細胞が興奮(活性化)すると、興奮した神経細胞はその情報を軸索の終末に伝えます。

その終末には、セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンなどの神経伝達物質を入れた顆粒があり、その顆粒がシナプス間隙に放出されます。

放出された神経伝達物質は、周囲の神経細胞の細胞膜にある受容体と結合し、その神経細胞を興奮させます。このように、神経細胞は次々に興奮して情報を伝えていきます。

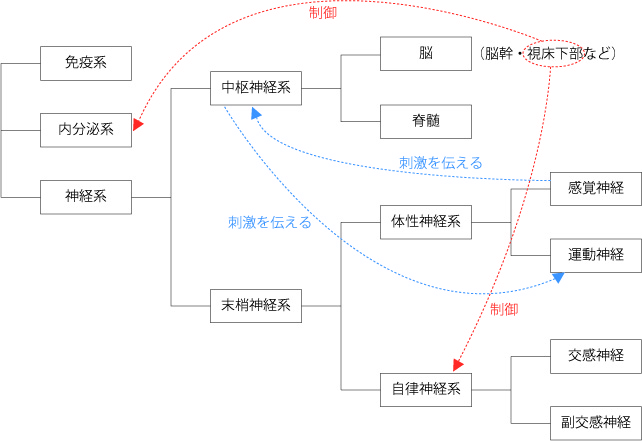

また、神経系は、その解剖学的特性や機能的特性から、さらに細かく分けられます。(図2)

(図2:神経系の分類)

(1)中枢神経系と末梢神経系。

まず、神経系は、解剖学的特性から、中枢神経系(脳と脊髄)と末梢神経系に分けられます。

中枢神経系である脳はさらに細かく分けられますが、その中で、脳幹と視床下部という部分が、主として生体内の安定性(ホメオスタシス)の調整に関与しています。

また、視床下部は、自律神経系と内分泌系を制御しています。

さらに、脳の一部である大脳辺縁系は、摂食行動・飲水行動・性行動などの本能行動を調節しており、視床下部を介して自律神経系と内分泌系に影響を与えています。

(2)体性神経系と自律神経系。

末梢神経系は、機能的特性から、体性神経系と自律神経系に分けられます。

体性神経系は、さらに感覚神経と運動神経に分けられます。

感覚神経は、皮膚に加えられた刺激や、目・耳・鼻などからの刺激を中枢神経系に伝える求心性の末梢神経です。

運動神経は、中枢神経系から筋骨格系に刺激を伝える遠心性の末梢神経です。

また、自律神経系は、さらに交感神経系と副交感神経系に分けられ、一部に例外はありますが、両者は拮抗的に機能しています。

自律神経系は、基本的には意識とは無関係に機能していますが、喉の渇きや空腹感などは脳に伝わり意識化されます。

ほとんどの内臓器官は、交感神経系と副交感神経系の両方によって二重支配を受けており、その作用は相反しています。

交感神経系は心身の緊張に関連し、副交感神経は心身の弛緩(リラクセーション)に関連しています。

例えば、心臓は交感神経の刺激によって心拍数が上昇しますが、副交感神経の刺激によって心拍数は減少します。

また、例えば、大きな動物に襲われるといった生命を脅かされるような危機的状況を認知すると、交感神経系の興奮によりアドレナリンが放出され(視床下部→脳幹→交感神経系→副腎髄質→アドレナリン分泌)、血圧や脈拍の上昇などの反応が起きます。

心理的にも緊張や不安が起き、心臓がドキドキしたり、吐き気や震えを感じることもあります。

このような心身の緊張は、危機的状況での闘争や逃避といった、個体の生存に必要な反応を生み出すものではありますが、心身に過度の消耗をもたらすものでもあります。

長期間、このような状態が続くと、内分泌系や免疫系にも悪影響を与えることにもなります。

また、想定外の大きさで心的外傷(トラウマ)的なストレスがかかると、その時点でのこころの構造では対処できず、一時的な感覚麻痺や記憶障害などが起きる可能性もあります。

1-4:第1章のまとめ。

僕たちは、このような自動化された生存のメカニズムを進化させて、危機を乗り越え、長い歴史を生き抜いてきたといえます。

現代社会においては、大きな動物に襲われるような生存の危機を感じることは少ないかもしれませんが、様々な心理的・社会的な危機に出会うことは多くあります。

自律神経系は、現実の危機と想像上の危機とを判別することはできません。

つまり、大きな動物に襲われるような現実の危機も、「仕事を失敗するかもしれない」という想像上の脅威も、同様に交感神経系に影響を与えることになります。

身体とこころは相互に循環的であるので、こころの問題は、自律神経系に影響を与え、内分泌系や免疫系を通して身体に障害を引き起こす可能性があるわけです。

そのため、想像上の危機とどのように付き合っていくか、また、どのように対処していくか考えることは、身体とこころの健康にとって大切であるといえます。

第2章:僕たちの心理的な側面。

第2章では、僕たちの心理的な側面の一つとして、認知の特徴について記載していきます。

2-1:認知の仕方は人それぞれ。

二人の人が並んで同じ風景を見ても、認知するものはそれぞれ異なっています。

僕たちには意識があり、それぞれが意識を集中したものを認知しているからです。

このとき、個人によって、集中しやすいものと集中しにくいものがあります(選択的注意と選択的不注意)。

つまり、僕たちは、環境をありのままに受け取っているのではなく、選択的に受け取っているわけです。

例えば、AさんとBさんが毎日同じ道を駅まで歩いているとします。

Aさんは途中にある家を見て、「いつかこんな家に住みたいな」とか「どんな楽しい暮らしができるだろう」と思っています。

ある日、そのことをBさんに話しても、「そんな家あったっけ?」という反応をされました。

歩いていれば、その家は必ず目に入る(網膜に写る)わけですが、Bさんは注目していなかったわけです。

僕たちが注目して認知したものは、次のプロセスを引き起こします。何かを感じたり(感情)、考えたり(思考)、何かをしたくなる(欲求)わけです。

この感じたり、考えたり、何かをしたくなることにも個人差があります。

ある人は、怒りは感じやすく、悲しさは感じにくいというように、ある感情は感じやすく、ある感情は感じにくいという傾向があります。

思考や欲求にも個人毎に傾向があります。

例えば、同じ家を認知しているCさんは、「この家はいくらくらいだろう」とはよく考えるけれど、Aさんのように「どんな楽しい暮らしができるだろう」とは考えないのです。

このような感情・思考・欲求という内的プロセスを経て、実際に行動を起こすこともあります。

そして、行動の仕方にも個人差があります。

Aさんは住むための貯金を始めたり、Cさんはインターネットで家の価格を調べたり、それぞれ異なる行動を起こすわけです。

2-2:認知機能の特徴。

こころのあり方や認知・行動のプロセスについては、様々な立場から研究が行われていたり、理論が提唱されていたりします。

ここでは、その一つとして、ゲシュタルト心理学について記載します。

ゲシュタルト心理学の立場からは、刺激は個々の要素がバラバラに知覚されるのではなく、あるまとまりをもったものとして認知される傾向がある、とされています。

ゲシュタルト心理学者たちは多くの錯視図形を作り、知覚する世界が外界のそのままの写しではないことを示しました。

例えば、ルビンの高杯(図3)では、白い高杯が図として知覚されると、黒い部分は地となり単なる背景となります。逆に黒い横顔が図として知覚されると、白い部分が地となり単なる背景となります。

(図3:ルビンの高杯)

慣れてくると、視点を切り替えて高杯と横顔を交互に見ることはできますが、同時に二つの図形を見ることはできません。

つまり、見えているけれど認知されていないものがある、ということです。

もともと視野にはあったけれど、焦点をあてられていないために認知されなかったものは多く、ふとした瞬間に新たな構図に気づくこともあるわけです。

このように、ゲシュタルト心理学においては、僕たちのこころのあり方を考える上で、個々の要素よりも全体の構造を重視する視点を強調しています。

また、近年、行動を説明する際には、個人の特性と環境との相互作用を考慮する必要があることも主張されています。

2-3:その他の理論。

こころのあり方や認知・行動のプロセスについての他の理論はこちらを参照ください。

認知的不協和理論とは。(準備中)

自我の防衛機制とは。(準備中)

第3章:僕たちの社会的な側面。

3-1:レジリエンスについて。

レジリエンスとは、ストレス要因などの外側からの衝撃を跳ね返す力のことです。

僕たちには、衝撃に対する脆弱性と、回復する力であるレジリエンスが備わっていると考えられています。

そして、レジリエンスには、生物的・心理的な個人特性に関するものだけでなく、家族や社会などの環境特性に関するものも含まれます。

個人の身体の仕組みや認知の仕方だけではなく、家族や友人のサポートも大きなレジリエンスといえるわけです。

3-2:障害とは。

身体障害や精神障害などの障害とは、その人がその人らしく生きることを阻害する可能性をもつものといえます。

例えば、ある人が歩けないという状況であったとしても、その人らしく生きることができているならば、その状況は障害ではなく、その人の個性といえます。

このような視点から考えると、障害は単に個人の問題ではなく、個人と環境と関係性の問題となります。

また、ある部分が障害と診断される人であっても、それ以外の障害でない部分も多くあります。僕たちは多彩な個性や健康な側面も多くもっており、障害はあくまでもその人の一部分でしかないわけです。

そして、ある一部分を障害と診断したり分類したりすることで、障害の理解と治療とサポートに役立てることができます。

3-3:障害・異常・不適応の基準。

障害・異常・不適応という言葉は、何か標準とされる状態が前提として存在しとおり、その標準からはずれた状態を意味すると一般的に理解されていますが、ではその標準とは何でしょうか。また、判断する基準は何でしょうか。

ここでは、障害・異常・不適応というものを判断する三つの基準について記載していきます。

(1)統計的基準。

健康診断などにおいて、血液や尿の生理学的検査では、ある一定の範囲の値を正常とし、それより高い数値や低い数値は異常とされます。

僕たちのもつ特性を数値化すると、その結果は正規分布となることがほとんどなので、平均値を中心として一定の範囲の中にあるものは正常とし、それ以上に偏ったものは異常と判断するわけです。

この統計的基準は、数値という明確で比較しやすいものを用いるために客観性がありますが、判別の数値をどこに設定するかという難しさもあります。

(2)価値的基準。

例えば、統計的基準を用いたIQ(知能指数)の判別では、100が平均値で、70未満を知的障害として何らかの特別な対処が必要とされています。

でも、70と69との間に何か大きな違いがあるわけではなく、そこで意図的に線引きがされているだけです。

また、130以上も平均からの大きな逸脱ですが、何らかの対処が必要と考える人は少ないようです。

そこには、低いことは問題だけど、高いことは望ましいという価値的基準が存在しています。

また、例えば、1980年以前のアメリカでは、同性愛は病的であり治療の対象とされていましたが、それ以降は、同性愛は単なる好みや個性の問題で、病的なものではないとされています。

このように、価値的基準は、社会や文化のあり方に大きく影響を受けており、時間的にも変化しているといえます。

(3)病理的基準。

精神障害のいくつかは、典型的な症状を示すため、それによって判別されています。

例えば、DSM(アメリカ精神医学会によるこころの病気に関する診断基準)は、その判別をマニュアル化したものであり、行動や症状から判断基準を示しています。

病理的基準は、このような特徴ある症状が存在しているかどうかを基準としていますが、何を病理とするかは価値的基準に大きく影響を受けています。

そのため、DSMにおいても、社会や時代の変化に合わせて常に改定が行われています。

まとめ。

このブログでは、僕たちを生物的・心理的・社会的な存在と捉え、それぞれの側面において何らかの脆弱性とレジリエンス(弱さと強さ)をもっていることを記載してきました。

これらの側面は相互に関連して影響を受け合うため、身体やこころの問題について考えるときは、個人と環境の両方の特性を考慮したり、生物的・心理的・社会的という複数の視点から捉えることが大切であるといえます。

さらに、障害と同様に、弱さや強さという概念すらも、捉え方や価値観によって入れ替わる可能性のある曖昧なものであるといえそうです。

自分についても他人についても環境についても、複雑で曖昧なものを理解するのは簡単ではありませんが、曖昧であることを知っておくことは、とても大切ではないかと僕は思っています。

最後まで読んで頂きありがとうございます☆

光を当てる方向を変えると、影の形も変わる。

ブログの感想・お問合わせはこちら。